25年6月到9月,“垃圾不够烧”成为社交媒体上最广泛传播的公共议题之一引发公众情绪共鸣:有人兴奋“科技发展到连垃圾都解决了”,有人误以为焚烧可替代分类,甚至认为“既然不够烧,制造垃圾也无妨”。公众认知与专业视角存在差异,大量观点混杂在信息真空中,情绪先行、知识缺位,使得“垃圾不够烧”成为引发公共层面广泛讨论的城市治理议题。

同年12月5日至6日,以“双碳引领,共创无废未来”为主题的第十二届零废弃论坛在重庆举行。来自21个省市(自治区)的110余名各方代表,围绕“无废城市”建设、废弃物管理碳减排、垃圾处理模式创新等核心议题展开深入交流。

论坛针对“如何看待‘垃圾不够烧’”问题设定圆桌讨论,邀请来自科研机构、大学、行业协会及公益传播领域的多位专家,共同拆解这一现象背后的系统性原因,旨在还原事实逻辑、厘清公众误解,系统梳理其背后的制度与技术成因,并探索如何以更有效的方式推进生活垃圾议题的公共传播。

论坛圆桌对话由自然之友垃圾减量项目主任孙敬华主持,参与讨论嘉宾包括中国科学院生态环境研究中心研究员周传斌、浙江大学传媒与国际文化学院“百人计划”研究员黄广生、中国再生资源回收利用协会企业环境责任专委会副秘书长任恺、首席公益品牌官赋能计划创始人冒羽佶以及深圳市零废弃环保公益事业发展中心理事长毛达。

从评论区出发:公众眼中的“好消息”和专业视角的错位

圆桌讨论从一条“爆款视频”的评论区展开。主持人孙敬华回忆,今年5月下旬,她在网上第一次刷到“垃圾不够烧”视频时,看到不少大V和网友在由衷感叹“太高兴了”“点外卖也不担心造成污染了”,跟帖中“再也没有产生垃圾的负罪感”“随便使用一次性用品也没关系了”等表达此起彼伏,在很短时间内形成了一种“松口气”的情绪氛围。

与此同时,评论区中还出现了大量“半科普”式解读,有人称“飞灰已经彻底烧没了”“富氧烧,能把一切都变成二氧化碳”,也有人提醒“这是宣传性视频,实际污染不能回避”;有关“既然不够烧,为什么塑料袋还要收费”“外卖塑料是不是交给焚烧技术就行”的追问,也在持续引发关注。

在孙敬华看来,这些留言很典型地勾勒出普通公众的第一反应:把“垃圾不够烧”当作一个可以减轻个人压力的“好消息”。而对长期在垃圾治理一线的专业人士而言,“垃圾不够烧”现象的背后,却是前端减量和分类长期滞后、末端能力结构失衡的系统性问题。“正是这种‘立足点完全不一样’,促成了这次圆桌的发端:我们需要讲清楚,行业内是怎么看待垃圾焚烧以及‘垃圾不够烧’这件事的。”

情绪优先于事实:当复杂议题被“标签”点燃

在梳理舆情起点的基础上,黄广生和冒羽佶从传播视角分析了“垃圾不够烧”为何会迅速出圈。

黄广生直言,他第一次看到视频时的直观感受,是“里面讲的很多东西,和自己对垃圾处理的常识和直觉完全相反”。在他看来,这种强烈的“反直觉感”,本身就是短视频撬动平台流量、成为“爆款”的密码之一。“在短视频平台上,挑战日常认知、制造强烈惊讶感的内容,往往能触发用户好奇、从而引发点击与转发。”问题在于,这类内容往往并不承担严格的事实核查责任,“信息未必可靠,也未必有严谨的证据链支撑”,信息的严谨性与证据链的完整性有待进一步验证。论证的深度与事实的复杂图景往往让位于表面断言和情绪冲击,情绪传播的速度往往快于相关知识的普及进程。

冒羽佶进一步指出,“垃圾不够烧”是当下公共议题传播现状的一个典型缩影:一个复杂、系统性的城市治理议题,被压缩为一个极简的标签,用来承载情绪消费。“大家更愿意消费的是情绪,而不是耐心理解事实。”在垃圾治理这一领域,公众长期只记住了“垃圾围城”“垃圾太多”等模糊印象,对“真实是怎么处理的、系统怎么运行”缺乏了解,久而久之形成了一个巨大的信息真空。“当这个空白长时间没人去填补的时候,一个反常识甚至带点戏谑的标签就足以瞬间引爆。”她提醒,表面上看大家在热烈讨论“垃圾问题”,但在算法不断筛洗之下,被反复传播的往往只是一个“认知符号”——某种听起来轻松、好玩的结论,而不是对垃圾治理本身的认真追问。这一传播背景,也为后续开展制度与技术层面的理性讨论带来了挑战。

从“垃圾围城”到“垃圾不够烧”:三十年扩张的逻辑

在传播层面的情绪和标签被拆解之后,毛达从时间轴出发,把“垃圾不够烧”放回中国垃圾焚烧三十多年的发展轨迹中审视。

他将这一历程概括为三个阶段:一是1988—2000年的“填埋为主、焚烧试水期”,深圳清水河焚烧厂刚刚上线,焚烧在处理体系中的占比长期低于一成;二是2000—2016年,“政策上焚烧与分类并举,现实中焚烧扩张速度明显跑在分类前面”。以2000年《垃圾处理和污染防治技术政策》为标志,焚烧被提升为与填埋并列的重要手段,并明确提出要推进分类试点,但实践中“八个试点城市渐渐沉寂,而焚烧比例一路涨到40%左右”;三是2016年至今,分类被上升为国家制度,“但从数据上看,焚烧依然是‘一路狂奔’——2019年焚烧占比突破50%,部分城市现在已经接近80%。”

毛达用了一组数字加以印证:2022年,全国生活垃圾清运总量约3.1亿吨,而焚烧能力已经达到3.3亿吨;“十四五”原本规划到2025年底控制在80万吨/日的焚烧处理能力,在2024年底前后已经到了110多万吨/日。就此而言,“从供需关系上看,确实出现了‘能力大于量’的情况,某种意义上可以说在一部分地区‘不够烧’是真实存在的。”

他同时强调,这一局面是多重因素叠加的结果——既有长期经济和消费高速增长带来的垃圾量上升,也有对发达国家焚烧技术的“技术崇拜”,还有在“不要在家门口堆垃圾”“不要闻到臭味”等强烈民意压力下,焚烧作为“见效快、边界清晰”的工具被优先采用。“再叠加PPP项目的竞争、区域之间各自上马项目,以及疫情和填埋场退出带来的阶段性变化,最后就形成了今天这种从局部看‘不够烧’,从全国看又有结构性过剩的局面。”

焚烧的“生态位”:主力技术与制度边界

在毛达梳理宏观历程的基础上,周传斌从“生态位”的概念切入,讨论焚烧在整个废弃物管理系统中的角色。

他指出,现今垃圾焚烧无疑已经是我国生活垃圾处理的主力方式,“在城区,很多地方的焚烧占比已经到80%甚至接近90%,县城也普遍在60%以上”。同时,随着我国环保产业“走出去”,焚烧配合PPP模式和整套项目打包,也成为对外输出的重要“样板”。在这样的现实下,“垃圾不够烧”如果被片面解读,很容易被当成对现有模式的肯定, 进而对相关政策方向的社会认知产生影响。

周传斌特别提醒,国家层面的垃圾分类战略,明确的是“以分类为前提”,焚烧只是其中的一个末端手段。“如果把焚烧当作前端努力的替代品,而不是在优先次序中的最后兜底,就等于在削弱整个垃圾分类制度的效力。”在碳排放议题上,他也提出更审慎的判断:焚烧在某些场景下可能被视为“相对更好的选择”,但无论如何,减量、分类、资源化仍然是碳减排的更优路径。

他还提到,当前大量焚烧项目以PPP形式签订了20–30年的长期协议,“在垃圾清运量发生变化、分类推进提速、减量诉求不断增强的情况下,这些已经建成的设施如何在未来实现可持续,并不只是技术问题,而是制度设计和社会协商共同面对的新课题。”

资源回收“吃不饱”:被颠倒的优先次序

与“焚烧不够烧”的舆论热度形成鲜明对比,再生资源回收“长期吃不饱”的现实,较少进入公众视野。

任恺从行业视角指出,多年来,再生利用企业,尤其是处理低价值可回收物的企业,一直面临“原料不足”的困境,“‘吃不饱’这三个字,在资源回收圈子里已经说了很多年,但基本没有成为公众话题。”相比之下,一旦焚烧厂在舆论中出现“吃不饱”的表述,往往会被误读成“好迹象”——仿佛垃圾真的变少了,而不是系统出现错配问题。

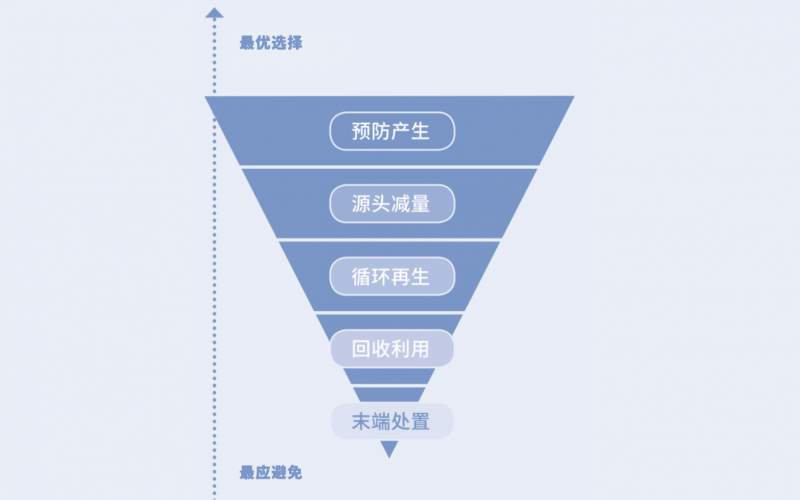

为了解释这种现象,他借用国际上普遍接受的的优先次序“漏斗模型”来概括垃圾管理顺序:最上端是减少使用、重复使用、修复再用与重新设计,其次是堆肥和再生利用,再往下才是焚烧与填埋,最底层则是不受控的丢弃与无序填埋。“从治理逻辑上讲,资源应该尽可能停留在上层环节,实在不行再一步步往下走。”但现实往往是从漏斗底部开始建设——先解决“不要乱扔”“不要太难看、太难闻”,填埋和焚烧先上马,上端在制、产品设计、消费习惯上的改变明显滞后。

毛达对这背后所体现的“垃圾管理优先次序原则”作了补充说明。他强调,越靠前端、越接近产品和消费阶段的干预,效果越好、环境风险越小;越靠末端、越接近废弃物阶段,干预越被动、治理成本越高。同时,每一个环节内部也都有“高质量”和“低质量”之分,需要在高质量发展的框架下细致区分不同做法。“‘垃圾不够烧’这个视频,实际上就是把优先次序彻底搞反了:属于更优选择的资源回收‘吃不饱’是一个更值得警惕的信号,而与之并存的焚烧‘吃不饱’意味着前端和末端的严重协调失衡,这两者的本质完全不同。”

媒体生态与“信息核查”:公益传播的压力与机会

在“事实是什么”的问题上完成梳理之后,圆桌讨论的下半程把焦点转向一个更现实的问题:在当前的平台生态下,公益机构可以发挥哪些作用?

黄广生指出,当下的传播高度依赖平台,多元媒体共存,符号化、情绪化、扁平化的内容往往更能吸引流量,一些经AI加持、“看似专业、实则偏差”的信息得以迅速扩散。他肯定环保机构在“垃圾不够烧”中的快速回应,但也坦言专业表达仍困于传统方式,缺乏“互联网语法”,在适应互联网传播规律、打造全媒体矩阵及日常化信息核查方面存在短板。建议公益组织尝试将事实核查内嵌为长期机制,以专业优势推动舆论回到更接近事实的方向。

冒羽佶强调“信任储备”对于公益传播的重要性。她认为,公益机构无需也无法在每次舆论事件中都追求“第一时间辟谣”,关键在于日常传播中持续累积可信度,让公众在关键时刻愿意相信你。在当下社交媒体环境中,人们往往比起抽象的机构,更愿意信任一个“有具体形象、有真实情绪、有日常分享”的真实个体,因此机构工作人员以个人身份出镜、用更具人味的方式表达专业观点,反而更能建立连接。她指出,公益机构长期忽略了“为什么要做”的价值叙事,而这恰恰是构建共同信念的基础。“公众最终支持的,是你所相信的价值本身。”因此,“信任构建”与“价值认同”应成为未来公益传播特别需要强化的两个重要方向。

从“被动消费”到重塑“好生活”:消费理念与生活方式的引导

在“如何破圈”的讨论之外,几位嘉宾也不约而同地把话题拉回到日常消费体验和责任感上。

孙敬华指出,这次公众在看到“垃圾不够烧”视频后第一时间表现出的开心和轻松,很大程度上与垃圾分类、减量在不少人生活中的“负担感”有关。“很多人觉得自己是‘被动消费’——是企业不断推新品、不断包装,让自己产生了这些垃圾,自己只是被动接受。”在这种心态下,一条似乎宣告“个人无需再为垃圾问题负责”的信息,很容易被当成一种解脱。

对此,黄广生认为,一方面需要在日常传播中推动更加可持续的消费文化,把对消费主义的反思、对“适度消费”的讨论纳入公众议程;另一方面,也需要在电商平台、商超渠道等具体场景中,通过更清晰的标识,把可持续产品和包装“摆在消费者面前”,帮助人们在一次次具体选择中逐渐改变习惯。

冒羽佶则从“谁在定义什么是好生活”的角度提出提醒:在当前的市场结构中,企业和品牌仍是消费潮流的主要定义者,“今天什么是时髦、什么是‘有面子’,基本都是品牌在说了算。”如果公益组织只停留在科普层面,而不主动参与对“潮流”“有担当的城市中产”等概念的重塑,就很难真正改变公众对责任的感觉。“众多公益机构协同发力,其实是有机会把一部分定义权重新拿回来的。”她半开玩笑地说,希望未来“霸道总裁的标配”,不只是豪车和名表,还可以包括垃圾分类和零废生活。

在优先次序框架下重读“垃圾不够烧”

在最后的总结环节,各位嘉宾从不同角度给出了对“垃圾不够烧”的见解,共识逐渐清晰:就技术和运量而言,“不够烧”只提示了焚烧能力与垃圾清运量之间的供需比例不合理,却不能展露更严重的供需体量同时过度的问题;从治理层面看,真正应该成为“宏观指挥棒”的,不是某座焚烧厂“吃得饱不饱”,而是人均垃圾产生量、人均末端处置量等能够体现系统总体压力和减量成效的指标。

嘉宾们认为,这场舆情事件既暴露了公众对垃圾管理优先次序的认知差异,也折射出当前媒体生态中情绪放大、事实滞后的结构性问题;同时,它也为公益机构反思传播方式、重建公众信任提供了一个现实契机。面向未来,只有在优先次序原则的框架下重新审视全链条——以减量为先,以高质量资源化为核心,以适度、可控的焚烧和填埋作为兜底,并配合以更加透明、可信、富有创新性的公共传播——才能让“垃圾不够烧”这类话题从引发认知分歧的公共议题,转化为推动社会重新理解“无废城市”和“双碳目标”的契机,促进相关领域的集体进步。