2025年3月22日下午,由北京大学全球健康发展研究院、清华大学合成与系统生物学中心、朗润里仁主办,汇像科技联合主办的“全球健康与合成生物学论坛”在北京大学隆重举行。论坛汇聚学术界、产业界、政策界的顶尖专家,围绕全球健康与合成生物学的深度融合、技术突破与产业转化路径展开深度探讨,并宣布成立“全球健康合成生物学联合体”。论坛由北京大学全球健康发展研究院院长刘国恩教授、清华大学合成与系统生物学中心主任陈国强教授担任大会主席,朗润里仁理事长王嘉担任论坛主持人。

论坛伊始,大会主席刘国恩教授在开幕致辞中指出,合成生物学作为国家重点布局的未来产业,需立足中国、放眼世界,建议将合成生物学研究与全球健康治理紧密结合。

在随后的主旨演讲环节,刘国恩教授介绍了北京大学全球健康发展研究院发起的“星球健康坐标系统”工程(Planetary Health Axis System-PHAS),通过整合人工智能与全球健康数据,构建了覆盖“人类健康、物种健康、自然健康、社会健康”四大维度的实时评估平台,可预测未来风险,为各国政策制定提供科学依据。刘国恩教授指出,合成生物学有望在解决抗生素滥用、可再生资源使用等全球健康领域发挥巨大作用。

刘国恩教授

工业和信息化部消费品工业司李强副司长在致辞中表示,我国高度重视生物制造产业发展。工业和信息化部已设计一系列相关政策措施,从顶层规划、技术研发、融合创新、平台建设、产品推广、人才培育、标准体系建设这七大维度打造生物制造高质量发展体系。

李强副司长

国家食品安全风险评估中心评估三室宋雁主任系统解析了遗传修饰微生物生产新食品原料的评审路径。她指出,2008年至今我国已批准196种新食品原料,当前应用的数量低于欧美,但具有广阔的发展前景。她表示,中心已通过分类管理、并联评审等机制,不断优化流程,并呼吁企业及科研机构参与需求和技术调研,共同完善安全评估框架。

宋雁主任

陈国强教授介绍了清华大学合成与系统生物学中心基于多学科交叉优势,在科技成果转化方面取得的显著成就,其团队研发的嗜盐菌万吨级生产线正在国内多地落地。陈国强教授介绍了极端微生物技术的产业化进展,可以解决传统生物制造遇到的众多难题,并可以利用海水和二氧化碳直接生产生物材料,大幅降低能耗与污染,具有广阔的发展空间。

陈国强教授

中国科学院天津工业生物技术研究所智能生物制造中试平台夏建业主任聚焦生物制造中试放大难题,分享了数字化智能生物制造中试平台的成功建设经验。其团队开发的“共享厨房”、 “共享厨师”、 “委托开发”三种中试平台合作模式已服务多家企业,成功将多个实验室成果推向产业化。

夏建业主任

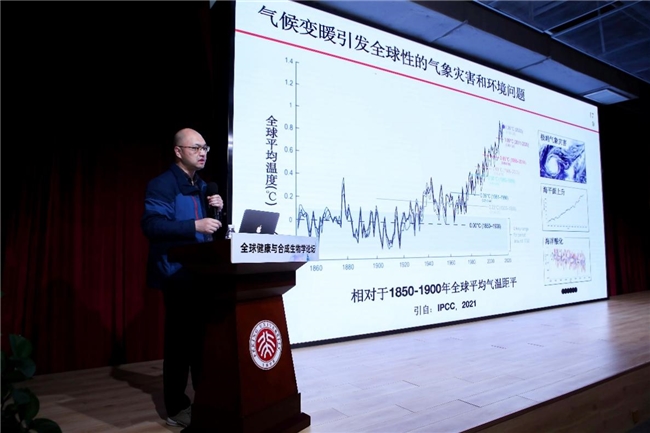

北京大学碳中和研究院和城市与环境学院袁文平教授指出,当前温室气体排放带来的气候及经济挑战异常严峻,欧盟碳边境调节机制(CBAM)将于2026年生效,生物制造企业需提前布局全生命周期温室气体核算,并关注碳汇交易市场情况,探索将减碳量转化为经济收益。

袁文平教授

汇像科技创始人刘家朋博士展示了AI自动化在合成生物学全流程中的应用实践。其团队开发的“AI机器人科学家”系统,成功实现了从菌种设计、高通量筛选到中试放大的全链条智能化操作。目前,系统已在多家企业落地,显著提升研发及生产效率。

刘家朋博士

随后,由北京大学全球健康发展研究院、清华大学合成与系统生物学中心、朗润里仁联合发起的“全球健康合成生物学联合体”正式成立,刘国恩教授,陈国强教授,王嘉先生,夏建业主任,刘家朋先生,清华大学合成与系统生物学中心副研究员、微构工场联合创始人吴赴清先生,石家庄高新区投资服务局副局长祝霞女士,北京首钢朗泽科技股份有限公司副总经理晁伟先生,北京齐禾生科生物科技有限公司联合创始人杨海泉先生,宁波酶赛生物工程有限公司联合创始人陈海滨先生共同登台,见证这一历史性时刻。

“全球健康合成生物学联合体”启动仪式

联合体联合牵头发起人王嘉先生表示,该联合体作为行业首个深度融合全球健康与合成生物学的创新协同组织,旨在整合多方资源,聚焦医疗、食品、环境及碳中和等关键领域,推动合成生物学技术在全球健康领域的应用与发展。

王嘉先生

论坛闭幕环节,由大会主席陈国强教授进行闭幕致辞。陈国强教授对论坛核心议题进行了总结,高度评价了论坛的学术价值与行业影响力,对全球健康合成生物学联合体提出了发展期望,呼吁各界加强跨界合作,推动政策创新与产业发展。