编者按

以主流价值为光,解读“济南故事”,解码C位新闻。济南日报·爱济南推出“追光”栏目,发挥新型主流媒体权威性和创新性,着眼经济社会发展紧要处、关键处、动人处,推出一批“带露珠、沾泥土、冒热气”的全媒体作品,弘扬主旋律,凝聚正能量,以前所未有的“自信与豪迈”与您一起阔步前行。

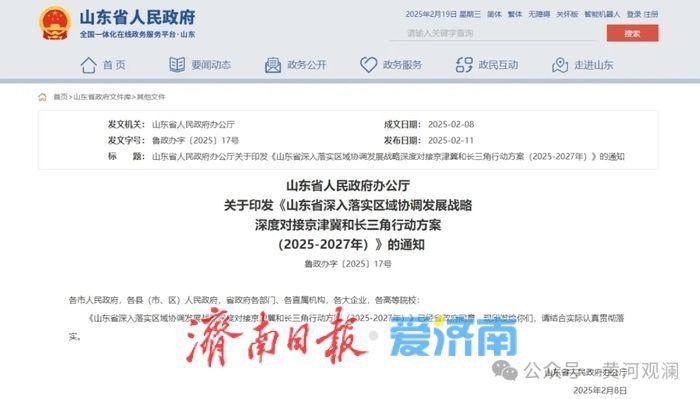

日前,省政府办公厅印发《山东省深入落实区域协调发展战略深度对接京津冀和长三角行动方案(2025—2027年)》(以下简称《行动方案》),明确提出支持济南等市打造未来产业先导区。

而济南未来产业先导区的载体,就在起步区!

就在前不久,济南市政府新闻办举办的“聚力项目提升开创强省会建设新局面”新闻发布会上,也提出以起步区为核心,创建未来产业先导区。

省市纷纷定调未来产业,且把起步区作为未来产业发展的主阵地和示范区,意味着起步区已站在山东未来产业发展的最前沿,且承载着全省产业转型与创新发展的厚望。

01

根据《行动方案》,山东将以济南起步区为支点,构建“区域协同创新格局”,到2027年实现跨区域合作显著突破。其中,济南被多次“点名”,要承担起“未来产业先导区”“科创平台共建”“产业链协同”等核心任务。

很明显,这个核心任务就落在起步区。

尤其是,这一部署也与起步区“新春第一会”提出的“未来产业重点项目储备库”“机器人+储能融合试点”等目标不谋而合,形成了政策与行动的双向驱动。

对于起步区来说,《行动方案》还明确了未来产业发展的路径——

在科创协同上,依托中国科学院济南科创城、空天信息大学等平台,联合京津冀、长三角高校开展关键技术攻关,如高速磁悬浮、智能交通工程等。

在产业融合上,推动产业链跨区域协作,重点布局新能源汽车、新能源新材料、数字经济等领域,打造“补链强链”标杆项目。

在开放合作上,支持起步区建设中新济南未来产业城,引入新加坡吉宝集团等国际资源,探索“未来城市”建设新模式。

一系列宏观战略指引,都在政策层面上给出了最优解。

02

政策要落地生根,还需要有能够承载战略意图和实现其目标的实体载体。回顾前几天济南市发布会的内容,不难发现中新济南未来产业城、山东未来产业园等重大载体,就具备承接和转化政策优势的能力。

目前,中新济南未来产业城正提速建设,通过引入新加坡吉宝集团、南洋理工大学等机构,共建中新绿色科技研究院、雅遇公寓等21个合作项目,推动智慧城市、低碳技术等领域创新成果落地,致力于打造成为面向国际的高能级开放平台。

山东未来产业园,是起步区未来产业发展的另一核心载体。去年,起步区编制《起步区未来产业发展及山东未来产业园建设实施方案》,通过产业集聚效应,吸引上下游企业入驻园区,最终形成完整的产业链条。比如,在新能源汽车、氢能、光伏等产业链方面,园区正全力打造具有强劲竞争力的未来产业集群。

这些举措,又都与《行动方案》中“协同建设现代化产业体系”的要求高度契合。

03

从“黄河时代”迈向“国家战略”,起步区角色也在发生变化。尤其是《行动方案》让起步区在山东乃至全国产业版图中的战略地位再次升级,成为链接京津冀、长三角两大经济圈的“创新纽带”与“开放门户”。

从《行动方案》可以看出,接下来山东将依托济南,或者说依托起步区,在交通、数据、人才等领域实现与两大经济圈的“无缝衔接”。

其中,在交通联通方面,预留京沪磁悬浮高速铁路(山东段)廊道空间,加密济南至京津冀、长三角的航空网络,建设陆海联运物流枢纽。

在数据共享方面,推动工业互联网联盟协作,探索数据标准互认与产业链协同,支持济南建设人工智能大模型训练中心。

在人才流动方面,建立京沪人才飞地,推进社保互通、技术经理人联合培养等机制,吸引高层次人才“柔性落户”。

从角色升级到功能重塑,起步区正以未来产业为锚点,重塑山东经济地理格局。

未来,起步区能否成为京津冀与长三角之间的“第三极”?

答案,或许就藏在今日的布局与行动中。

(济南日报·爱济南 记者:张素芬 |李福英)